汉语拼音作为一种将中文语音转化为罗马字母的系统,不仅是了解中文的入门阶梯,也是世界各地学习者掌握汉语发音的重要工具。它的发明背后隐藏着一段长久而深刻的历史发展,涉及到许多语言学家和时代的共同努力。本文将深入探讨汉语拼音的起源,创始人,以及它如何成为今日广为使用的语言标准。

汉语拼音的起源与背景

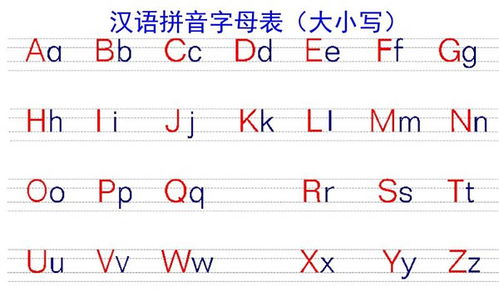

汉语拼音,全称为汉语拼音方案,是一种使用拉丁字母来标注汉语普通话读音的一套转写系统。该系统的确立并非一蹴而就,而是基于对语言文字演进需求的长期思考和实验。在20世纪初,随着新文化运动的兴起,简化字和国语的推广成为文化改革的重要组成部分。在这一大背景下,为了让更多非汉字文化圈的人士及汉语学习者能更加方便地学习汉语,汉语拼音方案应运而生。

周有光与汉语拼音的发明

汉语拼音的主要设计者是周有光先生,他是一位杰出的语言学家、教育家。汉语拼音方案是在1955年左右开始研究和试验的,经过多年的探索和修改,最终在1958年由中华人民共和国政府正式发布实施。周有光先生及其团队通过比较分析多种语言的音标系统,在充分考虑到汉语语音特征的基础上,设计出了这套拼音方案。汉语拼音不仅极大地方便了汉语的学习和传播,也促进了中国的文盲率下降。

汉语拼音的标准化和国际化

汉语拼音的标准化和国际化始于1982年,当年汉语拼音方案被国际标准化组织(ISO)正式接受并推荐为汉语国际音标。这标志着汉语拼音不仅在中国国内得到广泛应用,也开始在国际上发挥更大的作用。汉语拼音方案的成功,从侧面反映了中国与世界交流合作的愿望,以及在文化传播方面的开放态度。

汉语拼音的现代应用

在现代,汉语拼音已经成为了汉语教学、国际交流以及信息技术领域中不可或缺的工具。除了作为汉语学习的基础,汉语拼音在输入法、电子词典等技术产品中的应用也极大地便利了人们的生活。汉语拼音作为一种标准化工具,不仅仅是语言文字的简化,更是一种文化的桥梁,连接着古今中外。

汉语拼音未来展望

随着全球化进程的不断加快和中文国际地位的日益提高,汉语拼音的重要性愈发凸显。未来,随着科技的发展和人工智能的应用,汉语拼音或将在教育、文化传播和技术创新等更多领域发挥更大的作用。同时,对汉语拼音的研究和优化也将持续进行,以适应不断变化的应用需求和语言环境。

汉语拼音不仅是一项语言学上的创新,更是一段中国现代化进程中不可分割的历史。从周有光先生及其团队的辛勤工作,到汉语拼音方案的国际化和标准化,再到今天成为全球汉语学习与交流不可或缺的一部分,汉语拼音的发展历程充分展示了语言与文化、技术与教育之间的互动与融合。

评论区

提示:本文章评论功能已关闭